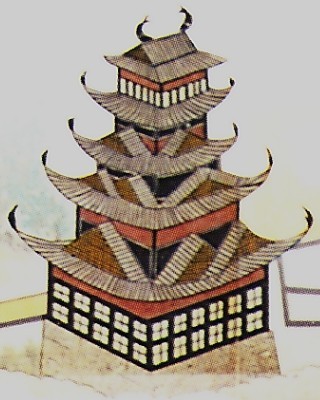

江戸城天守閣(寛永9年江戸図より)

現存する江戸城の櫓(やぐら) |

− 江戸城 −

■築城年:長禄元年(1457年)

■築城主:太田道灌

■歴代城主:上杉家、北条家、徳川家

■形状:輪郭式平山城

■指定:国指定特別史跡(昭和35年5月20日)

江戸城は、長禄元年(1457年)に太田道灌により築城されたと云われますが、現在のような城郭構造が形成されたのは寛永13年(1636年)のことです。

江戸城は大きく「内郭(内堀に囲まれた区画)」と「外郭(外堀に囲まれた区画)」とからなります。「内郭」には本丸や天守閣など将軍の生活する御殿と幕府の重要施設等が置かれました(田安門は「内郭」の城門の一つで、現在の日本武道館や北の丸公園は「内郭」に位置します)。他方、「外郭」はいわゆる「城下町」にあたり、武家屋敷や社寺等が置かれました(現在、築土神社の鎮座する辺りも、「外郭」に属します)。

「内郭」には15、「外郭」には11の城門が設けられ、特に「内郭」の城門は厳重に警備されていました(一般的には、江戸城には「三十六見附」あったといわれますが、「見附」とは必ずしも「門」を意味するわけではなく、城の重要な出入り口のことを指すため、内郭、外郭の城門の合計数とは一致しません)。明治初年の東京遷都以降、「外郭」の城門は全て取り壊され現存しませんが、「内郭」の城門は、田安門をはじめ桜田門や半蔵門など、いくつかは完全な形で保存ないし再建されています。

もっとも、それらは敷地も含めて全て国の所管に属するため、一般に開放されているところであっても、警備上の問題等により、敷地内での大規模な活動は厳しく制限されているのが現状です。今回、神輿行列を形成する集団が田安門から江戸城の内郭へ入城することが許されるのは極めて異例のことといえましょう。

|

|